프레다피오는 ‘두체(Il Duce, 수령)’의 마을이다. 지난해 6월 나의 친구 마티아 데 로시가 전화했다. 그는 밀라노의 사립 박물관 전직 큐레이터다. “파시즘은 기피다. 그곳은 네오 파시스트의 순례지다. 조심하라”고 했다. 프레다피오 도로판이 나온다. 내 마음에 긴장감이 감돈다. 단출한 도시. 잠시 후 좁은 4차선 길에 표식이 나온다. ‘Casa Natale Mussolini’(무솔리니가 태어난 집).

나는 옛 사진과 비교했다. 외관은 같다. 돌로 외벽을 바른 3층 건물. 2층으로 돌계단이 나 있다. 역사 감흥을 일으킬 장식은 없다. 안내문은 간략하다. “1883년, 2층에서 베니토가 태어났다. 아버지는 대장장이, 1층은 철공소”-. 무솔리니 회고록 『 나의 흥망(영문판)』이 생각난다. “어린 시절 돌계단에서 놀았다, 돌 틈새에 이끼가 끼었다.” 이끼와 돌계단도 그대로다. 그의 가정은 화목했다. 어머니(로사)는 가톨릭 신자로 초등학교 교사였다.

아버지(알레산드로)는 독학의 사회주의자였다. 그는 장남 이름에 자기 신념을 넣었다. ‘베니토 아밀카레 안드레아 무솔리니’(Benito Amilcare Andrea Mussolini). 베니토는 멕시코 혁명가(베니토 후아레스)에서 따왔다. 안드레아, 아밀카레는 이탈리아 사회주의자들이다.

그는 아버지로부터 감화를 받았다. 이 부분은 히틀러, 옛 소련의 스탈린과 다르다. 그들의 아버지는 자식을 때렸다. 둘은 아버지를 증오했다. 그런 환경은 분노조절장애를 낳는다. 히틀러와 스탈린의 잔혹한 학살에 유년의 상처가 있다.

프레다피오 방문 초점은 무솔리니 무덤이다. 산 카시아노(San Cassiano) 가톨릭 공동묘지 공원은 정돈돼 있다. 중간에 작은 건물의 표식이 눈에 띈다. ‘Cripta Mussolini’(무솔리니 지하 납골당). 지하로 내려갔다. 무솔리니 얼굴 조각상(35X50㎝ 정도), 돌무덤이 있다. 시저의 얼굴상을 연상케 한다. 무솔리니는 로마제국의 부활을 외쳤다. 나는 흰 대리석 얼굴상을 살폈다. 부릅뜬 눈, 꾹 다문 입술이다. 그의 의지와 열정이 튀어나온다.

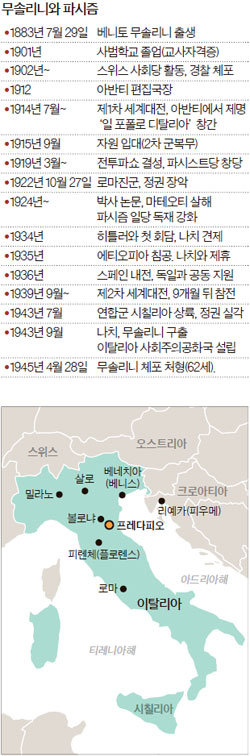

군 원수 복장의 ‘두체’(수령) 무솔리니(왼쪽), 프레다피오에 있는 무솔리니가 태어난 3층집(가운데), 군 원수 복장의 ‘두체’(수령) 무솔리니(왼쪽), 프레다피오에 있는 무솔리니가 태어난 3층집(가운데),

무솔리니가 그려진 파시스트 기념컵 ‘IL CAMERATA’(오른쪽 작은 사진).

① 1934년 6월 이탈리아 베니스에서 만난 두 전체주의 독재자. 화려한 군복의 무솔리니가 사복차림의 히틀러를 압도했다. ② 베니스 두칼레 궁전 안뜰의 지금 모습. 80년 전 이곳에서 무솔리니는 ‘베르디-바그너’ 음악회를 열었다. ③ 연설의 달인.요란한 제스처와 연극조의 언어 구사로 무솔리니는 대중을 장악했다.

1945년 4월 무솔리니는 연인(클라라 페타치)과 함께 총살당했다. 시신은 밀라노에서 거꾸로 매달렸다. 그 사진 이미지는 추악한 독재자의 최후다. 1957년 시신은 이곳에 옮겨졌다. 납골당에서 무솔리니의 카리스마와 박력은 재생된다. 얼굴상은 파스케스(fasces, 묶음)가 보호한다. 파스케스는 고대 로마의 권위 표식이다. 파시즘의 어원이다. 생전에 그가 원했던 묘비명(墓碑銘)이 있다. “세상에서 가장 지능 있는 동물이 누워 있다.” 도발적인 염원이다. 하지만 적혀 있지 않다. 방명록에 이런 글도 있다. “두체와 함께 다시 로마 진군을.”

공동묘지 밖 주차장에 오토바이 순례객들이 있다. 그들은 나에게 오른손을 높이 든다. 파시스트의 고대 로마식 경례. 무솔리니 극장정치의 생명력은 길다. 프레다피오는 무솔리니 숭배자의 성지(聖地)다. 그의 생일(7월 29일), 죽은 날(4월 28일), 로마 진군의 날(10월 27일)에 찾아온다. 순례객은 1년에 10만 명 정도. 시내에서 가게를 찾았다. 무솔리니 얼굴이 그려진 컵을 샀다. 60대 주인은 “ 마을 이미지는 불편하다. 하지만 파시즘 역사 관광은 늘고 있다. 여기 건물들은 파시즘시대 절제의 건축미학을 보여준다”고 했다.

나는 볼로냐(Bologna)로 향했다. 북쪽 내륙의 대학도시. 무솔리니는 볼로냐 대학에서 프랑스어 교사 자격증을 땄다. 그리고 마키아벨리 박사 논문 제출. 곽준혁(숭실대 가치와 윤리연구소장) 교수는 “1924년 대학 측은 집권자 무솔리니에게 명예박사 학위를 제안했다. 그는 거부했고 정식으로 법학 박사 논문을 냈다”고 했다. 그 사연은 호기심을 일으킨다. 나는 볼로냐에 사는 로시와 만났다. 로시는 지방 잡지에 ‘파시즘 풍경’이란 논문도 썼다. 우리는 무솔리니를 추적했다. 무솔리니는 거칠고 명석한 악동(惡童)이었다. 그는 주머니에 작은 칼을 넣고 다녔다. 친구를 칼로 찔렀다. 퇴학, 정학을 당했다. 폭력의 효과는 각인됐다. 그 후 정치무대에서 학습 경험으로 작동했다.

그는 사범학교를 우등으로 졸업했다. 1902년 스위스 로잔으로 갔다. 그 후 10년은 고통과 단련기다. 병역 기피, 막노동, 사회당원, 파업 주도, 스위스 경찰에 체포, 감옥, 군 복무, 연설과 신문사 기고가 이어졌다. 그는 마키아벨리(권력과 인간), 귀스타브 르봉(군중 심리), 니체(초인의 미덕), 소렐(생디칼리슴)의 책을 읽었다. 그의 삶은 “돈키호테 식 저돌성에다, 셰익스피어의 비극 코리올라누스(Coriolanus)의 영웅적 행태를 흉내 내면서 모순투성이로 진행됐다.”(Martin Clark 『무솔리니 권력의 윤곽』 )

무솔리니 야망은 유력한 언론인이었다. 꿈이 실현됐다. 사회당 기관지 ‘아반티’(Avanti! 전진)의 편집국장(29세)이 됐다. 그는 지면을 대중의 문체로 바꿨다. 선동적 기사로 쟁점을 선점했다. 구독자가 2만에서 10만 명으로 늘었다. 1914년 7월 제1차 세계대전이 터졌다. 사회당과 아반티의 노선은 전쟁 반대. 무솔리니는 이탈했다. 아반티는 그를 추방했다. 그는 좌파언론인, 사회당원의 명성과 결별한다. ‘일 포폴로 디탈리아’(Il Popolo d’Italia, 이탈리아 민중)를 창간했다. 좌파에서 극우파로의 변신이다. 그에게 신문은 정치적 삶의 전투(battles of political life)다. 그리고 승리의 기반이었다(회고록 『나의 흥망』). 우리는 결론을 내렸다. “무솔리니는 신문과 권력의 관계를 치밀하게 파악했다. 그는 프로 언론인이다. 그 경력으로 권력을 잡았다. 특이한 사례다.”

|