65년 정일권 국무총리가 한·일 회담 최종 타결 전에 나의 셋째 형 김종락과 함께 일본을 방문해 “독도 문제를 ‘미해결의 해결’ 상태로 두자는 합의 문서를 교환했다”는 이른바 ‘독도 밀약설’도 헛소문이다. 당시 일본 자민당 8개 사단(파벌)의 계파 지도자였던 고노 이치로(河野一郞)는 정계를 좌지우지하는 실력자였다. 그는 대담하고 배짱이 있는 정치인이었다. 우리에게 ‘고노 담화’(※정리자 주=제2차 세계대전 중 일본의 제국 육군이 위안부를 강제 모집·운영했다는 사실을 93년 일본 정부가 인정한 담화문)로 유명한 고노 요헤이(河野洋平) 전 관방장관의 아버지다. 고노 이치로는 독도에 대해 “그 문제는 시끄럽게 굴 사안이 아니다. 해결할 수 없는 문제이니 그냥 놔둘 수밖에 없다”고 했다. 이 말을 정일권 총리가 듣고 와서 국내에 전한 것이다. 정 총리의 얘기가 퍼져가는 과정에서 밀약, 합의서명 같은 허튼소리로 부풀려진 것이다. 정일권 총리는 종락 형님과 함께 일본에 들렀을 때 독도 문제를 합의하지 않았다. 형 김종락은 민간인으로 그럴 수 있는 자격을 갖추지 못했다. 단지 일본에서 대학을 마친 형의 일본어 실력이 뛰어나 정 총리가 “함께 가자”고 해서 동행했던 것뿐이었다. 종락 형님이 ‘밀약 문서’를 갖고 있다가 80년대 신군부의 압수수색을 우려해 태워버렸다는 말이 돌아다니는 모양이다. 그 부분도 내가 정밀하게 잘 알고 있는데 형님은 그런 문서를 가진 적이 없었다.

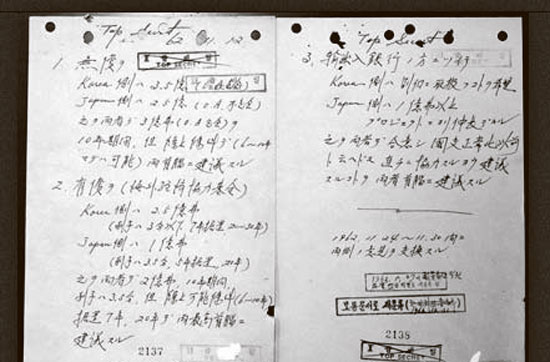

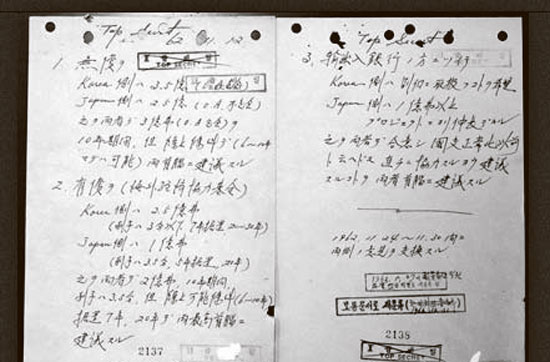

최근까지 ‘김종필-오히라 메모’로 알려진 한·일 회담 외교문서. 2005년 외교부가 공개했다. 두 사람이 1962년 회담에서 합의한 내용이 들어 있긴 하지만 김종필 중앙정보부장이 작성한 메모가 아니다. [중앙포토]

실제 독도에 관한 당시 일본의 분위기가 그랬다. 고노 이치로의 인식에서 드러나는 내용 그대로다. 시끄럽게 떠들어봤자 한국이 독도를 양보하지 않는다는 것, 따라서 독도 문제는 더 이상 크게 주장할 필요가 없다는 생각이 그 시대 일본 정치인들의 분위기였다. 이를 고노는 ‘미해결의 해결’이라고 불렀다. 말하자면 ‘일본식 해법’인 셈이다. 결국 한국이 독도를 실질 지배하고 있는 점을 인정하자는 현실적 인식이었다. 그 인식은 합리적이다. 당시 일본의 정계를 좌우하는 실력자들은 적어도 그렇게 여겼다. 독도가 무슨 큰 문제로 떠오른 적이 없었다. 내가 정치의 현역으로 일본을 오갈 때 일본 정치인들이 독도 문제를 제기한 적은 거의 없었다. 나중에 이 문제를 들쑤시고 나오는 전후 세대 정치인들이 문제인 것이다. 나는 이런 생각의 연장선상에서 2005년 한·일 수교 40주년을 기념하는 도쿄 연설에서 “일본 지도자들은 독도 영유권 주장을 포기하는 게 최선이고 지금처럼 미해결로 놓아두는 것이 차선”이라고 강조했다.

독도에 대해선 내가 미국을 방문할 때 나눴던 재미있는 얘기가 있다. 오히라와 회담 전에 미 국무부와 CIA의 초청을 받아 워싱턴에 갔다. 나는 존 F 케네디 대통령의 특별보좌관인 맥조지 번디(McGeorge Bundy·1919~96)에게 한국에 공여할 최신 전투기를 시험해 보고 싶다고 요청했다. 번디는 나와 워싱턴 주미 한국대사관의 무관으로 나와 있던 김두만 장군을 반덴버그(캘리포니아주 샌타바버라 카운티) 공군기지로 안내했다. 나는 반덴버그에서 몇 종류의 전투기에 올라타 마하 1.8의 속도로 6만 피트 상공까지 날아갔다. 수직으로 급상승해 6만 피트 높이에 올라가 보니 하늘은 검고 땅은 누렜다. 어려서 읽은 천자문(天字文)의 첫 어절 천지현황(天地玄黃·하늘은 검고 땅은 누르다)이 저절로 생각났다. 워싱턴에서 반덴버그를 오가면서 친해진 맥조지 번디와 정담을 나누는 중에 독도가 화제로 올랐다. 내가 자신만만하게 “독도를 폭파하면 폭파했지, 일본에 넘길 수 없다. 그들이 전쟁을 해서 빼앗을 생각이면 우리도 전쟁으로 맞서겠다”고 말하자 번디는 내 기개(氣槪)를 알겠다는 듯 마구 웃었다.

정리=전영기·최준호 기자, 유광종 작가 chun.younggi@joongang.co.kr

● 인물 소사전 정일권(丁一權·1917~94)=만주 봉천군관학교 출신으로 한국전쟁 발발 직후인 1950년 7월 육해공군 총사령관에 임명됐다. 육군참모총장과 연합참모본부 총장을 거쳐 57년 예편했다. 63년 외무부 장관을 거쳐 64년 국무총리에 임명돼 70년까지 최장수 총리를 지냈다. 8, 9, 10대 국회의원으로 선출됐고 국회의장(73~79년)을 지냈다.

● 고노 이치로(1898~1965)=1960년대 자민당의 실력가. 아사히신문 기자를 거쳐 32년 중의원에 당선돼 정계에 입문했다. 독도는 한국이 실효적으로 지배하고 있으므로 ‘미해결의 합의’ 상태로 두는 게 좋다고 주장했다. 농림·건설·국무·경제기획청·행정관리청 장관, 자민당 총무 회장 등을 지냈고 한·일 회담 막후교섭에 나섰다. 64년 이케다 총리가 병으로 물러나게 되자 후임 총재(총리) 후보에 올랐지만 사토 에이사쿠에게 밀렸다. 93년 위안부 강제동원을 인정한 ‘고노 담화’를 발표한 고노 요헤이 전 관방장관의 아버지다.

|