미 1해병사단이 이 다리를 복구하지 못한다면 문제는 여러모로 심각해진다. 병력을 이동시키는 과정이 우선 큰 어려움에 봉착하지 않을 수 없었고, 다른 무엇보다 40대를 웃도는 전차와 1400대에 달하는 차량을 적진(敵陣)에 그대로 남겨둘 수밖에 없기 때문이다.

유일한 방도는 조립교를 미 공군이 옮겨오는 일이었다. 거대한 공수(空輸)작전이었던 셈이다. 미 1해병사단 공병대대장은 흥남에 있는 공병창(工兵廠)에 연락해 수문교의 끊어진 다리를 복구할 수 있는 조립교를 공수해 달라고 요청했다. 그러나 말처럼 쉬운 작전은 아니었다.

도쿄에 있던 유엔군총사령부는 기술진을 흥남에 급파했다고 한다. 기술적으로 상당한 노하우를 요구하는 작전이었기 때문이다. 험준한 산악지대를 향해 막중한 교량 자재를 투하하는 일이었다. 공중에서 투하하는 자재와 설비는 땅에 닿는 순간 발생하는 충격으로 부서지기도 쉬웠다. 조밀한 산악지형이라서 정확한 투하지점을 잡아내는 일도 결코 쉽다고 할 수 없었다.

그러나 미군의 움직임은 매우 신속하고 정교했다. 투하 때의 충격으로 자재와 설비가 부서지는 상황을 감안해 미군은 모두 8개의 조립교 자재를 준비했다고 한다. 이어 C-119 수송기에 자재와 설비를 실은 뒤 800피트 상공에서 준비해 간 8세트의 조립교 자재와 설비를 투하했다.

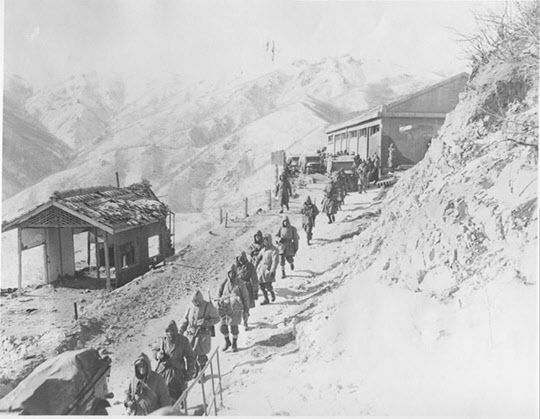

밤중에 넘어선 황초령 기록에 따르면 조립교 세트 중 1개는 적진에 떨어졌다고 한다. 1개는 땅에 닿는 순간의 충격으로 부서졌다. 8개 중 6개가 결국 황초령을 넘어서려는 미 1해병사단의 수중에 들어왔다. 그에 따라 미 1해병사단 공병대대는 긴급 보수에 나섰고, 12월 9일 오후 3시경 다리 복구를 끝낼 수 있었다. 현대전은 강한 화력, 장병의 정신력과 전투력에만 의해 벌어지지 않는다. 대규모의 물자를 전선 곳곳에 투입하는 능력, 즉 보급의 문제가 현대전쟁의 승부를 가르는 중요한 변수다. 그에 못지않게 현대전은 ‘공병전(工兵戰)’으로도 부를 수 있다.

공병의 업무는 병력이 이동하는 하천과 산악에 먼저 다가가 이동로를 닦는 일이다. 아울러 후방의 보급로 개척과 보수 또한 공병의 몫일 수밖에 없다. 병력의 전진(前進)이 어려운 곳에 먼저 강력한 장비로 길을 터주는 일도 그의 역할이다.

보급을 신속하게 펼치기 위해 비행장을 닦아 공로(空路)를 통해 병력과 물자를 이동시키는 일도 공병의 업무다. 상륙작전 때 상륙 주정(舟艇)을 동원하고, 끊어진 물길을 잇기 위한 부교(浮橋)을 설치도 그의 일에 속한다. 따라서 공병은 현대전에서 결코 빼놓을 수 없는 존재다. 어느 경우에는 공병의 활약 여부에 따라 현대 전쟁의 승패가 쉽게 갈리기도 한다. 공병의 운용은 따라서 그 군대를 지닌 국가의 이면(裏面) 실력을 엿볼 수 있는 가늠자이기도 하다. 미군은 그런 점에서 매우 강했다. |