|

"추사체는 누구나 알고 있지만 추사체가 뭐냐 하면 대답을

잘해낼 수 있는 사람이 없다.어쩌면 추사체는

우리들이 쓰고있는 글씨들이라고 해도 될지 모른다.

그의 대표적인 글씨 '잔서완석루(殘書頑石樓)'를 보자.

'다 떨어진 책과 무뚝뚝한 돌이 있는 서재'라는 뜻으로

제주도 유배후 강상(한강 용산변의 강마을)시절의 대표작이다.

글자의 윗선을 맞추고 내리긋는 획은 마치 치맛자락이

휘날리는 듯 변화를 주었다.

이렇게 자유분방한 글씨는 추사 김정희밖에 없었다.

빨래줄에 빨래 걸린 듯하지만 필획이

맞으니 자유분방하다고 표현한다.'

추사의 글씨에 대하여

"잘 알지 못하는 자들은 괴기한 글씨라 할 것이요,

알긴 알아도 대충 아는 자들은 황홀하여 그 실마리를

종잡을 수 없을 것이다.

원래 글씨의 묘를 참으로 깨달은 서예가란 법도를 떠나지

않으면서 또한 법도에 구속받지 않는 법이다. 글자의 획이

혹은 살찌고 혹은 가늘며, 혹은 메마르고

혹은 기름지면서 험악하고 괴이하여,

얼핏보면 옆으로 삐쳐나가고

종횡으로 비비고 바른 것 같지만

거기에 아무런 잘못이 없다"

(유최진의 '초산잡서'에서)

'잔서완석루'와 함께 대표작으로 꼽히는

'선게비불(禪偈非佛, 사진왼쪽)'과

'판전(板殿)' 같은 작품을 보면 추사체의

'괴이함'을 어느정도 이해할 수 있다.

'선게비불'은 획의 굵기에 다양한 변화가

있어 울림이 강하고

추사체의 파격적인 아름다움이 잘 드러난다.

'판전'은 추사가 세상을 떠나기 3일 전에 쓴

대자 현판으로 고졸한 가운데 무심의 경지를

보여주는 명작. 파격이라 하기 보다는 어린애 글씨같은

천연덕스러움이 있다.

추사체는 변화무쌍함과 괴이함에 그치지 않고 잘되고 못되고를

따지지 않는다는 '불계공졸(不計工拙)'의 경지에까지 나아갔다.

추사 글씨체 변화에 대하여

추사체가 예술의 경지에 이를 수 있게 된 것은 천재성의 발로가

아니라 판서를 지낸 아버지 김노경과 그 선조들, 그리고 청나라

고증학이 합해져서 가능해진 것이다.

추사와 동시대에 활동한 박규수는 추사체의 형성과 변천과정에 대해 "

...완옹(阮翁)의 글씨는 어려서부터 늙을 때까지 그 서법이

여러차례 바뀌었다.

어렸을 적에는 오직 동기창(董其昌)에 뜻을 두었고, 중세

(스물네 살에 연경을 다녀온 후)에 옹방강을 좇아 노닐면서

열심히 그의 글씨를 본받았다.

그래서 이무렵 추사의 글씨는 너무 기름지고 획이 두껍고

골기가 적었다는 흠이 있었다. ...

만년에 제주도 귀양살이로 바다를 건너갔다 돌아온 다음부터는

남에게 구속받고 본뜨는 경향이 다시는 없게 되고 여러 대가의

장점을 모아서 스스로 일법을 이루게 되니 神이 오는 듯

氣가 오는 듯 바다의 조수가 밀려오는

듯하였다"고 증언하였다.

박규수의 증언에서도 드러나듯이 추사체의 골격이 형성되는

계기가 된 시기는 제주도 유배생활. 완당은 55세때인

1840년 10월 윤상도의 옥사에 연루되어 제주 대정현에

위리안치(탱자나무 가시 울타리 속에서만 생활하도록

하는 형벌)되는 유배의 형을 받게 된다.

유배가던 길에 있었던 일로 두가지 전설이 전해진다.

하나는 전주를 지날 때 그곳의 이름난

서가 창암 이삼만을 만난 얘기다.

창암은 전형적인 시골 서생으로 요즘으로 치면 지방작가였다.

원교의 글씨를 본뜬 창암의 글씨는 속칭 유수체라 하여

그 유연성을 자랑하고 있었지만 그 흐름이 도도하지 못하여

영락없이 시골 개울물 같은 면이 있었다.

그래서 꾸밈없고, 스스럼없는 천진스러움의 진국을

느낄 수 있는 장점이 있었다.

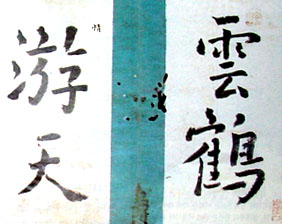

이삼만의 '운학유천'. 시골서생의 순수함이 있다.

대둔사 '대웅보전' 현판. 원교글씨.

그런 창암이 완당에게 글씨를 보여주며 평을 부탁한 것이다.

완당은 이때까지만 해도 배 갑판 밑에 모여사는 쥐의 수염만으로

만든 붓 등 최고의 붓과 종이로 글씨를 쓴 '스타일리스트'였기

때문에 창암의 개꼬리를 훑어내어 만든 붓으로

쓴 글씨를 보고 일순 당황했을 성 싶다.

그때 창암은 완당보다 열여섯이 더 많은 71세의

노인이었다.

현장엔 그의 제자들이 쭉 배석해 있었다.

창암의 글씨를 보면서 완당은 한동안 말이

없었다. 이윽고 완당이 입을 열었다.

"노인장께선 지방에서 글씨로 밥은 먹겠습니다."

창암은 완당이 삽짝을 닫고 나가는 것을 보고는

이렇게 말했다 한다.

"저사람이 글씨는 잘 아는지 모르지만

조선 붓의 헤지는 멋과 조선 종이의 스미는

맛은 잘 모르는 것 같더라."

전주를 떠난 완당은 해남 대둔사로 향했다.

절마당에서 대웅전을 바라보니 '大雄寶殿' 네글자가

원교의 글씨였다. 완당은 초의선사를 만난 자리에서

"원교의 현판을 떼어 내리게!

글씨를 안다는 사람이 어떻게 저런 것을

걸고 있는가!"하고 紙筆墨을 가져오게 해

힘지고 윤기나며 멋스러운 글씨로 대웅보전 네글자를

써주며 나무에 새겨 걸라고 했다.

완당은 붓을 잡은 참에 '무량수각'이라는 현판 횡액을

하나 더 써주었다.

대둔사 '무량수각' 현판. 제주도로 유배가면서

써준 것이다. 획이 기름지고 윤기가 난다.

|