[백성호의 현문우답] 예수를 만나다 15 - 예수는 왜 하느님을 ‘아빠’라 불렀나

[중앙일보] 입력 2016.05.18 00:02 수정 2016.05.18 00:02

이스라엘 예루살렘의 올리브산에 올라갔다. 정상에는 ‘주기도문 교회(The Church of the Pater Noster)’가 있었다. 안으로 들어섰다. 뜰에는 우거진 나무들이 서 있었다. 가지에 앉은 새들이 울었다. 새울음을 뚫고서 정적이 흘렀다. 2000년 전 예수는 이곳에서 기도를 했다. 하늘을 향해 기도를 하고, 제자들에게도 ‘기도하는 법’을 일러주었다. 그게 ‘주님의기도(주기도문)’다. 제자들을 위해 따로 만든 기도문이 아니다. 예수가 직접 올리던 기도문 그대로다. 그러니 ‘주님의기도’에는 ‘예수의 눈’이 담겨 있다. 우리는 ‘주님의기도’를 통해 ‘예수의 눈’을 만나고, 다시 그 눈을 통해 ‘하늘의 눈’을 만난다.

이스라엘 예루살렘 올리산 위에 있는 주기도문 교회.

.예수는 왜 ‘기도’를 강조했을까. 마태복음에는 예수가 ‘기도하는 위선자’들을 꾸짖는 대목이 나온다.

너희는 기도할 때에 위선자들처럼 해서는 안 된다. 그들은 사람들에게 드러내 보이려고 회당과 한길 모퉁이에 서서 기도하기를 좋아한다.”(마태복음 6장5절) 당시에는 그런 사람들이 꽤 있었다. 더구나 바리새인들은 하루에도 몇 차례씩 기도를 올렸다. 길을 가다가도 정해진 시간만 되면 멈춰서서 기도를 했다. 그때는 왕이 인사를 건네도 소용이 없었다. 기도가 우선이었다. 기도를 마친 다음에야 왕에게 절을 했다. 유대교에 정통한 유대인이자 개신교 신학자인 알프레드 에더스하임(1825~1889)은 저서 『유대인 스케치(Sketches of jewish social life) 』에서 “바리새인들이 기도를 할 때는 심지어 뱀이 발목을 타고 올라와도 내버려 두어야 했다”며 “하루에 100번의 축복기도를 올리면 탁월한 신앙심을 보이는 표준으로 여겨졌다”고 말했다.

마르크 샤갈의 1914년작‘기도하는 유대인’ 시카고미술관 소장.

.그러니 예수가 ‘기도하는 위선자’라고 공격한 이들은 바리새인들이 아니었을까. 당시 바리새인들은 기도가 길면 길수록 좋다고 여겼다. 에너스하임은 “(바리새인들은) 기도가 길면 반드시 하늘에 전달이 되고, 풍성한 기도는 수명을 늘려준다고 생각했다. 거룩한 이름으로 축복기도를 마칠 때마다 그 횟수만큼 특별한 종교적 공로가 쌓인다고 믿었다”고 설명했다. 어쩌면 우리도 ‘바리새인’을 닮아가고 있다. 특히 ‘기도를 잘하느냐, 못하느냐’를 따질 때 말이다. 그 기준은 유창함이다. 매끄러운 말투로 막힘 없이 흘러갈 때 우리는 “그 사람 기도를 참 잘한다”고 말한다. 그리고 ‘긴 기도’를 ‘긴 축복’과 동일시하기도 한다. 바리새인들도 그랬다. 기도의 격식과 양을 중시했다. 국내 교회에서는 ‘40일 특별 새벽기도’‘100일 특별 새벽기도’를 종종 한다. 하루도 빠지지 않고 출석 도장을 받고 나면 왠지 뿌듯해진다. 무언가 ‘특별한 종교적 공로가 쌓이는’ 느낌이다. 일부 교회는 단 하루도 결석을 하지 않은 이들에게 ‘개근상’으로 성서를 준다. 표지에 ‘40일 특별새벽기도’라는 문구가 ‘꽝’ 찍혀 있는 성서다. 일종의 ‘훈장’이다. 우리는 그런 성서의 표지를 남들에게 자랑하고 싶었던 적은 없을까. 다른 사람 눈에 띄라고 표지를 바깥으로 돌려서 들고다닌 적은 없을까. 남들이 들으라고 큰 소리로 “아멘!”이나 “할렐루야!”를 외친 적은 없을까. 그건 ‘회당과 한길 모퉁이에 서서 기도하는 바리새인들’과 무엇이 다른 걸까.

바리새인들이 예수를 찾아와 논쟁하고 있다. 그들이 목숨처럼 여기는 율법을 예수가 깨트렸다고 봤기 때문이다.

.예수의 기도는 달랐다. 오히려 그런 이들을 ‘위선자’라고 불렀다. 그들의 기도는 마음에 ‘뿌듯함’을 남긴다. ‘뿌듯함’은 늘 문제가 된다. 왜 그럴까. 그걸 먹고서 ‘에고’가 자라기 때문이다. 예수의 기도는 방향이 달랐다. ‘나’를 키우는 기도가 아니었다. 기도를 통해 ‘나’가 작아지고, 작아지고, 작아져서 결국은 그리스도 안으로 사라지는 기도다. 예수는 그런 이들을 “마음이 가난한 사람들”이라 불렀고, “하늘나라가 그들의 것이다”고 덧붙였다. 그럼 의문이 생긴다. ‘살다 보면 뿌듯함이 생길 수도 있지, 어떻게 그런 생각을 아예 안 할 수가 있나.’ 맞는 말이다. 뿌듯함은 얼마든지 생길 수 있다. 대신 그때 그때 ‘포맷’하면 된다. 마음에 뿌리를 내려서 ‘에고’를 키우는 사료가 되기 전에 말이다. 그럼 어떻게 해야 ‘포맷’이 이루어질까. 하느님을 향해 영광을 돌리면 된다. 모든 것이 그분을 통해 생겨났으니까. 그게 ‘신을 향한 위탁’이다. 그때 ‘포맷’이 이루어진다.

마르크 샤갈의 작품 ‘기도하는 유대인’.

.자선을 베풀 때도 마찬가지다. 예수는 “오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여라. 그렇게 하여 네 자선을 숨겨 두어라. 그러면 숨은 일도 보시는 네 아버지께서 너에게 갚아 주실 것이다”(마태복음 6장3절)고 했다. 오른손도 나의 손이고, 왼손도 나의 손이다. 어떻게 한쪽 손이 하는 일을 다른쪽 손이 모를 수가 있을까. 여기에는 대체 무슨 뜻이 담긴 걸까. 이 구절을 문자적으로 해석하는 수도자들도 꽤 있다. 그래서 언론 인터뷰도 하지 않고, 바깥에 이름을 알리지도 않는다. 그들은 그게 ‘오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하는 것’이라 생각한다. 그건 예수의 메시지에 대한 소극적 해석이 아닐까. 오히려 문자주의적 해석이 아닐까. 핵심은 ‘세상에 알리느냐, 마느냐’가 아니다. ‘내 마음에 남느냐, 남지 않느냐’다. 세상 사람 다 몰라도 내 마음에 ‘뿌듯함’이 남으면 어쩔 건가. 그게 뿌리를 내리면 어쩔 건가. 그걸 먹고 에고가 자라며 어쩔 건가. ‘오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라’고 할 때의 왼손은 ‘내 마음’이다. 내 마음이 몰라야 한다. 기억하지 말라는 이야기가 아니다. 기억을 지울 수는 없다. 대신 기억에 달라붙어 있는 ‘뿌듯함’을 털어내라는 말이다. 예수는 “그렇게 하여 네 자선을 숨겨 두어라”(마태복음 6장4절)고 했다. 자선은 언제 숨겨질까. 내 마음이 틀어쥐고 있지 않을 때 자선이 숨는다. ‘뿌듯함’이 포맷 될 때 비로소 자선이 숨겨진다.

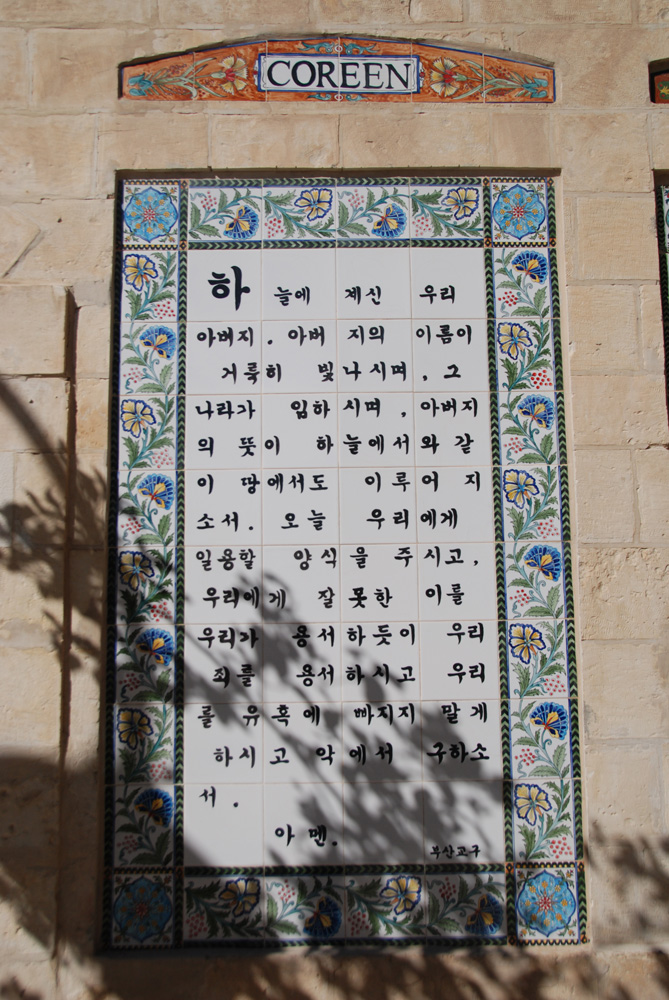

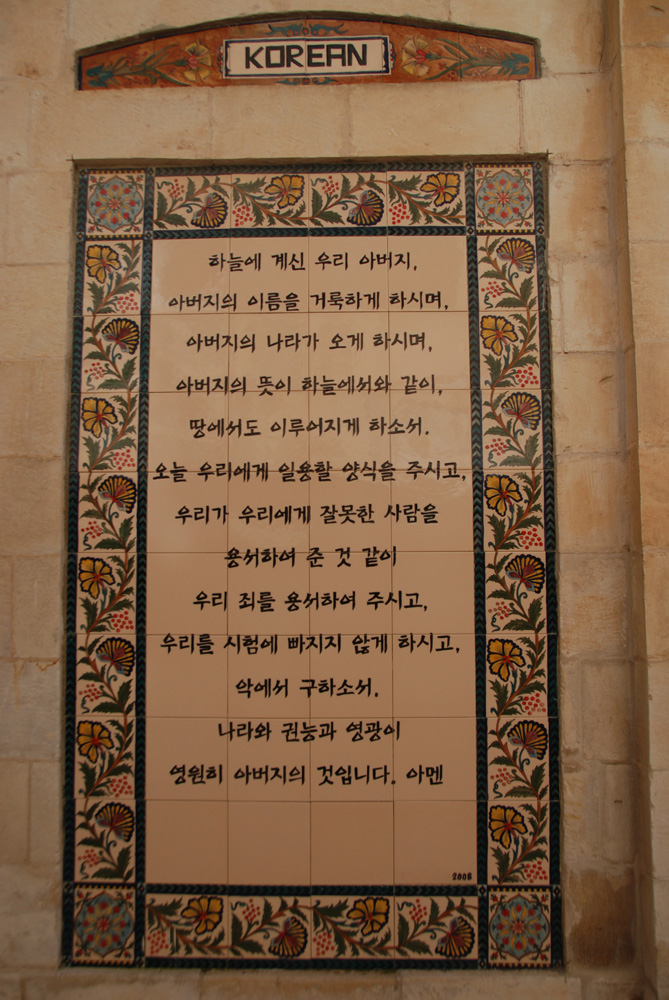

주기도문 교회는 벽마다 ‘주님의기도’가 세계 각국의 언어로 적혀 있다. 순례객들은 모국의 언어로 적힌 ‘주님의기도’를 찾아서 교회 안을 거닐고 있었다.

.기도도 똑같다. 예수는 이렇게 말했다.

너는 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫은 다음, 숨어 계신 네 아버지께 기도하여라. 그러면 숨은 일도 보시는 네 아버지께서 너에게 갚아 주실 것이다.”(마태복음 6장6절) 예수는 왜 골방으로 들어가라고 했을까. 그리고 문까지 닫으라고 했을까. 왜 그냥 ‘아버지께’가 아니라 ‘숨어 계신 아버지께’ 기도하라고 했을까. 바리새인들은 ‘회당’이나 ‘광장’에서 기도했고, 예수는 ‘골방’에서 기도하라고 했다. 회당이나 광장은 바깥이다. 바리새인의 기도는 바깥을 향한다. 예수의 기도는 다르다. ‘골방’을 향한다. 그 골방이 어디일까. 그렇다. 나의 내면이다. 내 안을 향해 깊이, 더 깊이 닻을 내리는 일이다. 그럼 “문을 닫으라”는 건 뭘까. 바깥을 봉쇄하란 말이다. 기도의 방향은 내면을 향해야 하니 말이다. 그게 예수가 설한 기도다. 그럼 아버지는 어디에 숨어 있을까. 내 안이다. 우리 모두의 내면에 하느님이 창조했던 ‘아담의 속성’ 다시 말해 ‘신의 속성’이 숨어 있다. 예수는 그곳을 향해 기도의 닻을 내리라고 했다. 바깥을 향하면 기도가 흩어진다. 내면을 향할 때 기도가 모아 진다. 그래서 예수는 골방의 문까지 닫으라고 했다. 그럴 때 우리의 기도가 ‘숨어 계신 아버지’를 향하기 때문이다. 그래야 통하기 때문이다. 주기도문 교회의 벽에는 기도문이 새겨져 있었다. ‘주님의기도(주기도문)’였다. 한두 개가 아니었다. 100개가 넘는 나라의 언어로 ‘주님의기도’가 적혀 있었다. 돌판의 개수도 그만큼 많았다. 한국어로 된 기도문을 찾았다. 한참 걸렸다. 회랑 안쪽에 있었다. 뜻밖에도 두 개였다. 하나는 가톨릭식, 또 하나는 개신교식이었다.

주기도문 교회에서 한국어로 된 ‘주님의기도’를 만났다. 부산교구에서 기증한 이 기도문은 가톨릭식 번역이다.

.그 앞에 섰다. 눈을 감았다. 어느 종교나 기도가 있다. 다들 기도를 한다. 기도가 뭘까. 바람이다. 무엇을 바라는 걸까. 하나 되기를 바라는 일이다. 무엇과 무엇의 하나됨일까. 땅과 하늘의 하나됨이다. 그걸 통해 나와 하늘이 하나가 되기 때문이다. 그래서 예수는 말했다. “내가 너희 안에 거하듯이, 너희가 내 안에 거하라.” 그런 하나됨이다.

개신교식으로 번역한 ‘주기도문’. 가톨릭에선 ‘주님의기도’라 부르고, 개신교에서는 ‘주기도문’이라 부른다. 영어로는 ‘Lord’s Prayer’다.

.주기도문 교회에는 특별하기 짝이 없는 공간이 있다. 2000년 전 예수가 몸소 기도를 한 곳이다. 그곳으로 갔다. 번듯한 건물이 아니었다. 반지하 동굴로 들어가는 작은 입구가 있었다. 안으로 들어갔다. 천장도, 바닥도, 벽도 돌이었다. 그런 바위굴이었다. 태양이 작열하는 이스라엘 땅에서 그런 굴에 들어가면 순식간에 서늘해진다. 그러니 햇볕을 피하기에는 안성맞춤이었다. 예수와 제자들도 이 공간에 머물렀다.

2000년 전 예수가 기도를 했다는 공간으로 들어갔다. 이곳이 ‘주기도문 교회’의 심장에 해당하는 장소였다.

.바위굴 안쪽에 눈에 띄는 공간이 있었다. 철문으로 출입은 제한돼 있었다. 그 안쪽이 바로 예수가 기도를 한 장소였다. 창살 틈으로 카메라를 넣었다. 줌을 당겼다. 아주 작은 방만한 크기였다. 예수는 거기서 ‘주님의기도’를 가르쳤다.

예수가 ‘주님의기도’를 가르쳤다는 공간 입구에는 문이 잠겨져 있었다. 2000년 전 저 너머에서 예수가 제자들에게 직접 기도를 가르쳤다고 한다.

.

하늘에 계신 저희 아버지

아버지의 이름을 거룩히 드러내시며

아버지의 나라가 오게 하시며

아버지의 뜻이 하늘에서와 같이

땅에서도 이루어지게 하소서….”(마태복음 6장9~10절) 예수는 히브리어가 아니라 아람어를 썼다. 당시 아람어는 유대인의 공용어였다. ‘주님의기도’에서 예수는 ‘아버지’라고 부를 때 아람어로 “압바(Abba)”라고 불렀다. 유대의 어린아이가 아버지를 부를 때 쓰는 말이다. 우리말로 치면 “아빠”쯤 된다. 예수는 기도할 때 하느님을 “아빠”라고 불렀다.

예수는 아람어를 썼고, 사람들에게 설교를 할 때도 아람어로 했다. 왼쪽은 아람어로 된 ‘주님의기도’이고, 오른쪽은 히브리어로 된 ‘주님의기도’이다. 유대의 고대 언어인 히브리어는 중간에 소멸 위기를 거친 후 근대에 이스라엘 국가가 생기면서 국어로 되살아났다. 예루살렘에서 만난 한 미국인은 “이스라엘에서 9년째 살고 있다. 히브리어는 목구멍 깊은 곳에서 나는 발음들이 있어 처음에 배우기가 꽤 어려웠다”고 말했다.

.우리는 어떨까. 하느님을 “아빠”가 아니라 “아버지”라고 부른다. 기도문에도 “하늘에 계신 저희 아버지”라고 돼 있다. “거룩하신 하느님을 어떻게 ‘아빠’라고 부를 수 있나. 그 말은 하느님의 아들이신 예수님만 부를 수 있는 호칭이다. 우리는 예수님에게 입양된 양자다. 그러니 우리는 ‘아빠’라고 부를 수 없다. 그렇게 불러서도 안 된다. 그리 부를 수 있는 사람은 예수님뿐이다.” 이렇게 주장하는 목회자도 많고, 이렇게 생각하는 사람도 많다.

고흐가 좋아했던 네덜란드 화가 아리 쉐퍼의 1839년 작품 ‘겟세마네의 고뇌어린 기도’. 네덜란드 도르드레흐트 미술관 소장.

.예수가 기도했다는 바위굴에서 눈을 감았다. 왜 그랬을까. 예수는 왜 ‘하느님’을 “아빠”라고 불렀을까. 그건 친근하기 때문이다. 친근한 게 뭔가. 가까운 거다. 예수와 하느님은 왜 가까웠을까. 예수의 내면이 ‘신의 속성’과 하나이기 때문이다. 그렇게 예수 안에는 ‘하느님’이 있었다. 그러니 가까울 수밖에 없다. 친할 수밖에 없다. 그럴 때는 절로 호칭이 나온다. “아빠!” 우리는 다르다. 여전히 “아버지”라고 부른다. 그건 ‘거리감’ 때문이 아닐까. 나와 아버지 사이에는 늘 ‘거리’가 있다. 그래서 “아빠”라는 말이 선뜻 나오지 않는다. 하늘에 계신 아버지는 그저 엄격하고 거룩한 분이다. 우리가 기도를 올려야 하는 대상이다. 내가 감히 “아빠”라고 부를 수 있는 상대가 아니다.

예수가 기도한 공간. 창살문 사이로 카메라를 넣어 줌으로 당겼다. 공간이 좀 더 자세히 보였다. 좁다란 바닥, 저 어디쯤에서 예수는 두 손을 모아 기도를 했다고 한다. 그리고 몸소 읊던 기도문을 제자들에게 일러주었다. 이렇게 기도를 하라며 말이다.

.그렇게 거룩한 하느님을 향해 예수는 “아빠”라고 불렀다. 굉장한 파격이었다. 실제 유대인들이 예수를 죽인 이유도 그랬다. 첫째가 안식일을 어겼고, 둘째가 하느님을 자신의 아버지라고 불러서다. 그걸 통해 자신을 하느님과 대등하게 만들었기 때문이다.(요한복음 5장18절) 그런데 예수는 제자들에게 기도를 가르칠 때 자신의 기도문을 그대로 전했다. 아람어로 “압바”라 부른 ‘주님의기도’를 그대로 일러주었다. 만약 ‘압바’라는 호칭이 예수에게만 허락된 것이라면 제자들에게는 달리 가르쳤을 터이다. 예수의 눈에 하느님은 자신에게도 ‘압바’이고, 제자들에게도 ‘압바’였다. 다시 말해 우리 모두에게 ‘압바’이다. 왜 그럴까. 인간을 지을 때 하느님이 ‘신의 속성’을 불어 넣었기 때문이다. 그런 ‘신의 속성’이 우리 안에 이미 깃들어 있다. 다시 말해 ‘없이 계신 하느님의 DNA(유전자)’가 우리 안에도 흐른다. 그러니 하느님은 모든 이에게 ‘압바’이다. 예수는 이렇게 기도했다. “아버지(압바)의 이름이 드러나고, 아버지(압바)의 나라가 오고, 아버지(압바)의 뜻이 이루어 지소서.” 그걸 위해 골방에 들어가 문을 닫고 기도하라고 했다. 자신의 내면을 향해서 말이다. 왜 그럴까. 그곳으로 아버지의 이름이 드러나기 때문이다. 예수는 말했다. “아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서.” 하늘이 어디일까. 하느님 나라다. 땅은 어디일까. 나의 나라, 나의 내면이다. 하늘이 땅이 되는 일. 예수는 그걸 위해 이 땅에 왔다.

주기도문 교회의 벽에는 세계 각국의 언어로 ‘주님의기도’가 적혀 있다. 각 국의 문자를 훑어보는 재미도 쏠쏠하다. 그 앞에 서서 눈을 감으면 그 모든 언어를 관통하는 하나의 메시지가 흐른다.

.‘산상수훈’에서도 예수는 말했다. “마음이 가난한 사람들! 하늘나라가 그들의 것이다.”(마태복음 5장3절) 가난한 마음이 뭔가. 집착 없는 마음이다. ‘뿌듯함’이 없는 마음이다. 틀어쥔 게 없는 마음이다. 그런 마음일 때 하느님 나라가 온다. 그 마음의 속성과 하느님 나라의 속성이 통하기 때문이다. 물은 물과 하나가 된다. 기름과 물은 하나가 되지 않는다. 마찬가지다. 하늘나라의 속성과 나의 속성이 통해야 한다. 그래야 땅이 하늘이 된다. 예수의 기도처럼 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어진다. 예수의 기도는 계속된다.

오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고”(마태복음 6장11절) 여기서 ‘예수의 눈’이 드러난다. 우리는 하루 세 끼를 먹는다. 아침, 점심, 저녁. 그로 인해 산다. 예수는 그 세 끼의 출처를 ‘하느님’이라 말한다. 왜 그랬을까. ‘모든 것이 그분을 통하여 생겨남’을 알기 때문이다. 그걸 알면 달라진다. 일상 속의 소소한 일들을 통해서도 ‘아버지의 뜻’을 읽게 된다. 그 뜻에 나를 맡기면 내 마음은 더 가난해진다. 가난해진 만큼 하늘이 땅으로 내려오는 법이다.

가톨릭 차동엽 신부는 “‘주님의기도’는 ‘팔복’과 더불어 신약성서를 떠받치는 두 개의 기둥이다”라고 말했다. 주기도문 교회를 돌아보고 있는 외국인 순례객들.

.

저희에게 잘못한 이를 저희도 용서하였듯이

저희 잘못을 용서하시고

저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고

저희를 악에서 구하소서.”(마태복음 6장12~13절)

예수는 하늘이 땅이 되는 방법을 구체적으로 설했다. 첫단추는 ‘우리에게 잘못한 이를 우리가 용서하는 일’이다. 그걸 한 다음에야 ‘하느님의 용서’가 움직인다. 여기에는 ‘용서의 이치’가 담겨 있다. 용서가 뭔가. 내 마음에 남아 있는 앙금을 털어내는 일이다. 일종의 ‘포맷’이다. 앙금을 다 털어낼 때 우리는 ‘텅 빈 마음’이 된다. ‘하느님 나라’에는 앙금이 없다. 그러니 내게 앙금이 없어야 ‘하느님 나라’가 올 수 있다. 내게 앙금이 남아 있으면 ‘하느님 나라’가 오지 못한다. 내가 스스로 통로를 막고 있기 때문이다.

왼쪽에서 세 번째가 한글로 된 가톨릭식 ‘주님의기도’다. 양과 격식을 따지던 당대의 기도 문화에서 예수는 기도의 본질을 설파했다.

.‘주님의기도’ 를 일러주고서 예수는 이렇게 말했다. “너희가 다른 사람의 허물을 용서하면, 하늘의 너희 아버지께서도 너희를 용서하실 것이다. 그러나 너희가 다른 사람들을 용서하지 않으면, 아버지께서도 너희의 허물을 용서하지 않으실 것이다.”(마태복음 6장14~15절) 주기도문 교회를 거닐었다. 인도의 산스크리트어로 된 ‘주님의기도’도 있었다. 산스크리트어는 불교의 언어다. 아랍어로 된 ‘주님의기도’도 있었다. 이슬람의 언어다. 히브리어로 된 ‘주님의기도’도 있었다. 유대교의 언어다. 언어가 다르고, 언어에 깔린 종교적 배경이 달라도 메시지는 통했다. 하늘이 땅이 되고, 땅이 하늘이 되는 길. 그건 모든 종교의 염원이다.

인도의 고대 언어인 산스크리트어로 된 ‘주님의기도’.

.

이슬람의 언어인 아랍어로 된 ‘주님의기도’.

.어디선가 노래 소리가 들렸다. 그곳으로 갔다. 예수가 제자들에게 ‘주님의기도’를 일러준 곳이었다. 바위굴 입구로 들어갔다. 20여 명쯤 되는 외국인들이 있었다. 이탈리아에서 온 순례객들이었다. 그들의 노래가 바위굴 안에서 울렸다. 예수는 알았을까. 강산이 200번이나 바뀐 후에도 하늘이 땅이 되고, 땅이 하늘이 되는 기도가 이곳에서 울려퍼질 줄을 말이다. 예수는 내다봤을까. 순례객들은 눈을 감고 있었다. 예수가 기도한 곳에서 부르는 예수의 기도. 그 기도가 바위에 부딪혔다. 천장에도 울리고, 바닥에도 울리고, 순례객들의 심장에도 울렸다.

저희에게 잘못한 이를 저희도 용서하였듯이

저희 잘못을 용서하시고~”(마태복음 6장12절)

<16회에서 계속됩니다>

백성호 기자 vangogh@joongang.co.kr

.

|