▲ 이완용 1910년 8월 29일, 한일병합조약이 공포됨으로써 34년 11개월간의 혹독한 식민 통치가 시작됐다.

정확히 99년 전 바로 오늘이다.

외교권을 빼앗긴 을사늑약(1905)과 국권을 완전히 상실한 한일병합 뒤에는 ‘매국의 상징’ 이완용이 있었다. 척사파, 친미파, 친러파, 친일파로 변신을 거듭한 ‘한국 근대사의 카멜레온’의 알려지지 않은 행적들을 되돌아봤다.

<花無十日紅... >

◆독립협회장을 지낸 당대 최고의 명필가

변신의 귀재 이완용. 과거급제 후 육영공원(育英公院)에서 영어를 배운 그는 1887년 7월 주미전권공사 박정양의 통역으로 미국에 건너가 국제정세에 눈을 뜨고 친미파가 됐다.

명성황후 시해 사건 후 고종이 러시아 공사관으로 피신한 아관파천(1896) 당시에는 친러파 내각의 핵심에 섰다. 러일전쟁에서 일본이 승리(1905)한 직후부터는 친일의 선봉에 서서 을사늑약과 한일병합을 연거푸 성사시킨다.

1907년 2월, 그는 조카이자 훗날 자신의 전기 ‘일당기사(一堂紀事)’를 편집한 김명수(金明秀)에게 “천도(天道)에는 춘하추동이 있고 인사(人事)에는 동서남북이 있으니, 천도 인사가 때에 따라 변역(變易)하지 않으면 이는 실리를 잃고 끝내 성취하는 바가 없게 될 것”이라고 말해 자신의 변신을 합리화했다.

이완용이 항상 외세의 편에 섰던 것은 아니다. 그는 한 때 독립협회장을 지내고 만민공동회를 이끌었던 인물이다. 서재필이 발행한 ‘독립신문’ 1897년 11월 11일자 논설은 “이완용이 죽음을 두려워하지 않고 나라를 위해 외국에 이권을 넘겨주는 것에 반대했다”면서 그를 “대한의 몇 째 아니 가는 재상”으로 극찬하고 있다.

독립문 건립에도 가장 많은 돈을 기부한 그는 현재까지도 독립문 현판 글씨의 작성자라는 소문의 중심에 있을 정도로 명망 있던 지식인이었다. 그러나 애국은 잠시뿐이었다. 외무대신으로 재직하며 많은 이권을 외국에 넘겨 막대한 재산을 축적한 연유로 독립협회에서 제명된 후, 한 동안 정세를 살피다가 본격적인 친일행보에 들어선다.

◆며느리와의 부적절한 관계 소문까지

이완용에 대해 세간의 악평이 난무한 것은 당연했다. 그 중 가장 유명한 것은 그가 죽은 장남의 처 임건구(任乾九)와 사통(私通)하고 있다는 소문이었다.

한일병합 때 울분을 참지 못해 음독 자결한 학자 황현(黃玹, 1855~1910)이 쓴 역사서 ‘매천야록(梅泉野錄)’에는 “을사늑약 후 이완용의 아들 승구(升九)가 일본 유학 중 귀국해 집에 왔더니 아버지가 처의 무릎을 베고 누워 있었다. 그래서 ‘이제 나라도 망하고 집안도 망했으니 내가 죽지 않고 무엇을 하겠는가’ 탄식하며 자결했고, 이후 이완용이 며느리를 아예 첩처럼 데리고 살았다”는 풍문이 적혀있다.

당시 언론에서도 이 문제에 대해 지대한 관심을 보였다. 그가 이재명 의사의 칼에 맞고 대한의원에 입원해있던 1910년 1월 5일, 대한매일신보는 ‘총리대신 며느리 임 부인은 병든 시아버지를 간호하고자 의원까지 들어가서 약시중(侍湯)에 힘쓴다지. 평시에는 ‘색양(色養)’하여 그 즐거움을 다하더니 병에 걸리자 저렇게 걱정하다니 그 효성은 천만고의 특색일세’라고 비꼬았다.

이러한 ‘근친 스캔들’은 오랜 기간 꼬리에 꼬리를 물었다. 이완용이 사망하자 월간지 ‘개벽’ 1926년 3월호에는 “지하에 있는 이재명 의사는 웃겠지만 팔자 궂은 과부 며느리는 유달리 슬퍼할 것”이라고 비웃었다.

이에 대해 학계는 “사실일 가능성은 희박하다”고 판단하고 있다. “장남 승구의 사인은 자살이 아니라 병사”, “사망시점은 한일병합은 물론 을사늑약이 체결되기도 전인 1905년 8월”,

“당시 사료들의 감정적 서술 경향” 등이 그 근거다. 그러나 “민중들의 증오와 응징의 감정이 표출된 현상”이라는 점에서는 일치된 견해를 보였다.

◆가문의 쇠락(衰落)

이완용은 매국의 대가로 ‘경성 최고의 현금 부호’가 됐다. 1925년 당시 파악된 현금 자산만 300만원(현재 가치로 약 600억 원)에 이르렀다. 그러나 이러한 부귀영화 이면에는 조선 민중의 세찬 응징이 기다리고 있었다.

헤이그 특사 사건(1907) 직후 이완용은 고종에게 양위(讓位)를 종용했고, 결국 그 해 7월 20일 순종의 즉위식이 열렸다.

그 시각 성난 군중들은 중림동 그의 집으로 몰려가 불을 질렀다. 가재도구, 고문서, 우봉 이씨 조상들의 신주(神主)까지 전소됐다. 훗날 그는 조상 신주가 불에 탄 일을 “일생 중 가장 가슴 아픈 일”이라고 회고했을 정도로 충격을 받았다. 그는 총리대신이었음에도 고종이 집을 하사 할 때까지 반년 동안 이토 히로부미의 통감 관저와 형 이윤용 집을 전전해야 했다.

그는 거리를 지날 때마다 청소년들의 조롱의 대상이 되기도 했다(대한매일신보 1908년 12월 18일자). 종종 개에 비유되기도 했고 민영찬의 중국인 첩으로부터 침 세례를 받기도 했다

(대한매일신보 1909년 4월 14일자). 그의 조카는 양주 선영에 갔다가 의병들에게 인질로 잡힌적도 있다(황성신문 1909년 10월 1일자).

결국 1909년 12월 22일 그는 명동성당에서 벨기에 황제 레오폴드 2세의 추도식을 마치고 나오다 군밤장수로 변장한 이재명 의사의 칼에 찔려 왼쪽 폐의 기능을 상실하게 된다. 이때의 후유증으로 1926년 사망할 때까지 해수병(기침병), 폐렴 등 폐질환을 앓았다.

사망 후 그의 묘는 상습적으로 훼손됐다. 익산경찰서에서 순사를 배치해 지킬 정도로 훼손이 거듭됐다. 사람들은 이를 보고 “이완용은 죽어서도 일본 순사의 보호를 받는다”며 비웃었다.

해방 후에는 소풍 나온 초등학생들에게도 짓밟히는 수모를 겪다다 1979년 증손자 이석형에 의해 화장돼 인근 냇가에 뿌려졌다.

조선시대 최고 명문가 중 하나였던 그의 집안도 공중분해 됐다. 세간의 손가락질을 이기지 못한 손자 이병주는 1962년 일본으로 밀행해 귀화했고, 증손자 이윤형은 캐나다로 이민을 가는 등 직계후손은 뿔뿔이 흩어져 사실상 쇠락의 길을 걷고 말았다.

팁 1. 한국 첫 흉부외과기록 발견…환자는 이완용

한국 의료 역사상 처음으로 100년 전 흉부외과 기록이 발견됐으며, 그 기록의 주인공은 다름 아닌 을사오적 중 한 명으로, 이재명 의사의 칼에 찔린 이완용인 것으로 밝혀졌다고 동아일보가 18일 보도했다.

김원곤(55) 서울대병원 흉부외과 교수는 신문과의 인터뷰에서 “흉부외과 변천사 자료를 찾던중 1909년 12월 22일 경성 종현 천주교회당(지금의 명동성당) 앞에서 당시 내각총리대신이었던 이완용이 이 의사의 칼에 찔려 서울대병원 전신인 대한의원에서 진료 받았던 사실을 알게 됐다”면서

“서울대병원 병원역사문화센터의 도움으로 1910년 1월 법원에 제출된 ‘상해 감정서’를 통해 이완용의 흉부외과 기록을 발견하게 됐다”고 밝혔다. 김 교수가 발견한 감정서는 총 5장으로 한문과 일본어로 상세히 기술돼 있다.

감정서에 따르면 이 의사는 인력거에 타고 있던 당시 53세의 이완용을 향해 칼을 날렸지만 인력거꾼이 먼저 칼에 맞아 그 자리에서 사망했고 이완용은 칼을 피하기 위해 몸을 숙이는 쪽에서 왼쪽 어깨와 오른쪽 등 아래 두 곳을 찔렸다.

감정서 끝에는 ‘외상성 늑막염의 치료 여부가 완전 회복의 관건’으로 기술돼 있다고 신문은 전했다. 당시 VIP 환자였던 이완용은 병원에서 최상급 치료를 받은 후 입원 53일 만인 1910년 2월 14일 완전히 회복해 퇴원했다.

김 교수는 “당시 의료기술 수준으로 봤을 때 이완용이 기흉과 같은 폐 손상은 거의 없었던 것으로 보인다”면서 “기흉은 호흡곤란을 일으키는 응급질환으로 당시 의료술로는 회생이 불가능했을 것”이라고 설명했다.

팁 2. 한국학중앙연구원, 친일파 이완용 신도비 자료집 게재해 '파문'

- 이완용 신도비 실린 한중연 자료집

"어려서부터 총명해 7살 때 소학을 읽었으며 16세 때 서법을 배우기 시작해 만년에 들어 신묘한 경지에 도달했다. 관료로서는 책임감이 투철해 주변 사람들이 칼로 핍박해도 자기 뜻을 굽히지 않았으며 그 기상이 철혈재상(비스마르크)에 뒤지지 않았다."

위인전에 나올 법한 이 구절은 구한말 을사조약과 한일합방 등을 지지하며 일본에 충성해 을사오적·경술국적으로 분류되는 이완용의 신도비에 담긴 내용이다.

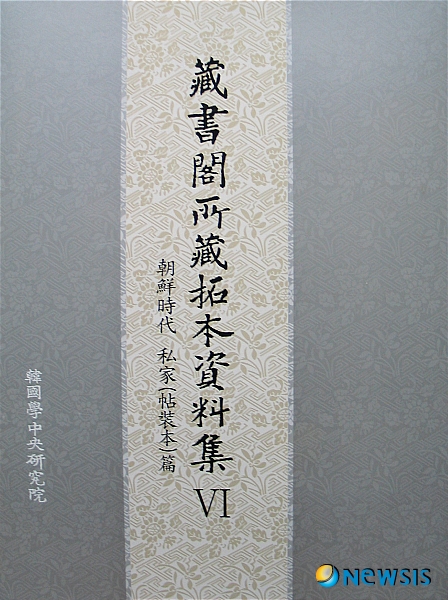

이완용을 추모하기 위해 세워진 이 신도비의 전문이 교육과학기술부 산하 국책연구기관인 한국학중앙연구원(한중연)의 연구 자료집에 실려 파문이 확산되고 있다. 한중연은 지난 7월15일 발행한 '장서각 소장 탁본자료집 Ⅵ - 조선시대 사가(私家) 편'에 이순신, 송갑조, 조정만 등

조선시대 공신 및 석학들과 함께 이완용의 신도비 탁본 원본을 나란히 게재했다.

신도비는 고려~조선시대에 임금이나 종 2~3품 이상 고관의 무덤 근처 큰 길가에 세웠던 돌비로, 고인의 출생과 인품, 관직, 가문과 조상 등 구체적인 삶의 궤적을 기록해 명망을 널리 알리는 역할을 했다.

신도비를 세우는 것은 왕명이 있어야만 가능했으나 이완용 신도비는 일제시절인 1933년 사이토 마코토(齋藤實) 조선총독이 직접 비문을 써 제작했다. 사이토 총독은 1919년 3·1 운동 직후 부임해 제3대와 5대 총독을 역임했다. 사이토는 비문을 통해 이완용의 죽음을 애도하는 자작시를 소개하고 다른 문인들이 이에 화답하는 시를 40편이나 지었는데도 슬픔을 달랠 수 없었다고 서술하고 있다.

◇일제 총독이 세운 이완용 신도비, 충무공과 동격?…"친일 재평가에 악용될 우려" 한중연은 1997년부터 출간된 탁본자료집의 마지막 편인 제6권에 이완용 신도비가 포함된 것에 대해 "장서각에 있는 탁본 가운데 첩장본(접어서 보관하는 형태)으로 남아 있는 조선시대 사가 인물들의 탁본 14개를 모두 실은 것"이라며 "소장 자료를 가감없이 공개해 1차 연구자료로 활용하도록 하는 데 의의가 있다"고 밝혔다. 1권은 고대, 2~5권은 조선시대 왕실 편이다.

그러나 1991년 공개된 장서각 소장 신도비 탁본 목록은 총 55개(왕족 포함)로, 이 가운데 조선 시대 대표적인 문인 우암 송시열과 간이 최입 등의 신도비 탁본은 사가 편에도 실리지 않았다.

첩장본이나 축장본(족자 형태)으로 만들어져 있지 않아 판독이 어려울 정도로 보존 상태가 좋지 않은 자료는 편찬 범위에 포함하지 않았다는 것이 한중연 측 설명이다.

그러나 학계에서는 1910년 한일신협약으로 조선왕조가 국권을 잃고 망한 뒤 일제치하에서 조선총독부 중추원 고문까지 지낸 이완용을 조선시대 인물로 분류하는 것 자체가 적절하지 않다는 지적이 제기되고 있다. 나아가 이번 일이 올해 2월 이명박 정부 출범 이후 '건국 60주년' 논쟁에서 불거진 '친일·독재 미화' 논란과 무관하지 않다는 해석도 나오고 있다.

한 역사학자는 "국학 연구에 기본이 되는 자료집에 매국노인 이완용의 신도비 내용이 실린 것은 향후 이완용, 나아가 친일파에 대한 재평가 논문이 나올 수 있음을 의미한다"며 "역사연구에 미칠 파장이 엄청날 것"이라고 우려했다.

특히 4월15일 한중연 원장에 새로 선임된 김정배 원장은 이 대통령과 같은 고려대 동문이자 고대 총장(1998~2002)을 역임한 사실 때문에 '코드인사' 의혹에서 자유롭지 못했다.

그러나 국치(國恥)에 해당하는 역사 유물도 교육적·예술적 가치를 띠고 있으므로 사료에 대한 정치적 해석에 신중해야 한다는 목소리도 없지는 않다.

서울대 규장각의 한 국사학자는 "과거사 청산이라는 관점에서 고문서의 가치를 판단하는 것은 쉽지 않다"며 "이완용 신도비 탁본이 그의 친일 행적을 증명하는 자료로 쓰일 수도 있고 서체, 표구방식 연구에 중요하게 활용될 수도 있다"고 말했다.

◇정부, "예산 지원하지만 자료집 내용은 몰라"

'장서각 소장 탁본자료집'은 한중연이 1983년부터 교과부 의뢰를 받아 수탁사업으로 수행하고 있는 국학진흥연구사업의 일환이다. 이 자료집 서두에는 "교육과학기술부의 학술 지원을 받아 간행됐다"는 안내문이 명시돼 있다.

그러나 교과부는 자료집 내용에 대해서는 아는 바가 없다는 입장이다.

교과부 관계자는 "국학진흥연구사업은 한중연 전신인 한국정신문화연구원이 1978년 개원 이래 벌여온 사업이며 교과부가 나선 이후에도 연구과제 선정 및 심사 등 사업수행과정 일체를 일임했기 때문에 출판물 내용에 일일이 간여하지 않는다"고 설명했다.

한중연은 1978년 박정희 정권 시절 '한국정신문화원'으로 출범한 정부출연 연구기관으로, 유신 이데올로기의 산실이었다는 오명과 '국가주의·권위주의적 성향'에 치우쳐 있다는 비판을 떨치지 못하다가 2005년 2월1일 '한국학 연구·교육의 총본산'으로 거듭날 것을 천명하며 지금의 이름으로 개칭했다.

경제부총리와 서울시장을 지낸 조순 이사장이 한중연 이사회를 이끌고 있으며 교과부와 문화육관광부, 기획재정부 관련 차관, 김정배 원장이 당연직 이사직을 맡고 있다. 이돈희 민족사관고 교장(전 교육부 장관), 장을병 전 성균관대 총장, 허상만 전 한국학술진흥재단 이사장,김재열 한국고등교육재단 사무총장 등도 이사로 참여하고 있다.

팁 3. [이덕일 사랑] 이완용(李完用)의 글씨

조선시대 승문원·규장각 소속의 사자관(寫字官)은 각종 외교문서와 어제(御製) 등을 정서(正書)하는 관직으로서 주로 당대의 명필들이 임명되었다. '한석봉 천자문'으로 유명한 석봉(石峯) 한호(韓濩)도 사자관 출신으로 사자관체(寫字官體)라는 글씨체를 유행시키기도 했다.

사자관처럼 명필이 임명되는 또다른 벼슬이 서사관(書寫官)인데 새 건물의 현판 등을 쓸 때 한시적 겸직으로 임명되는 경우가 많았다. 조선 말기의 유명한 서사관 중 한 명이 을사오적의 우두머리였던 일당(一堂) 이완용(李完用)이었다.

'일성록(日省錄)' 건양 1년(1896)조에는 덕수궁의 숙목문(肅穆門) 현판 글씨를 쓸 서사관으로 외부대신 이완용이 융안문(隆安門) 현판 서사관인 당대 명필 강찬(姜贊)과 함께 서사관 별단 (書寫官別單)에 올라 있는 것을 볼 수 있다.

대한제국 광무(光武) 8년(1904)의 중건도감 별단(別單)에도 궁내부 특진관 이완용은 중화전(中和殿) 상량문(上樑文) 서사관으로 이름이 올라 있다. '승정원일기' 고종 36년(1899 : 광무 3)6월조에 따르면 고종은 전주 완산 비문(全州完山碑文) 서사관으로 이완용을 직접 지명할 정도로 그의 글씨를 높이 샀다.

이완용은 초대 독립협회 위원장과 부회장·회장을 역임하는데, 이 때문에 현재의 독립문 현판을 그의 글씨체로 보는 사람도 있다. 창암(蒼巖) 이삼만(李三晩 : 1770∼1847)은 당대의 명필이자 동국진체(東國眞體)의 계승자였던 원교(圓嶠) 이광사(李匡師)의 제자인데, 그도 원교처럼 서예 이론서인 '서결(書訣)'을 남겼다. 이삼만은 서결에서 "항상 고요한 곳에서 먼저 그 마음을 바르게 하고(每於靜處 先正其心) 마음 속으로 미리 획(劃)을 생각한 뒤에 써야 한다(豫想心劃 然後下筆)"고 썼다. 그는 "글씨는 작은 도가 아닌데(書非小道), 도의 근본은 인륜

을 돕는 것(道本助於人倫)"이라고 주장했다.

직지사 대웅전 글씨가 이완용의 필적이라는 주장이 제기되었다. 인간과 글씨가 따로가 아니라는 것이 서도(書道)이니 그의 글씨가 버림받을 수밖에 없는 것이다.

조선