국수(國手)의 시대…바둑삼매에 빠지다

[중앙일보] 입력 2015.01.31 13:00

반상의 향기 〈19〉 국수의 문화

'백제·신라 바둑 잘둔다' 中 사서 기록

잡기 홀대한 조선 때도 國手는 우대

행세하는 집 아니면 바둑판도 없어

양반 두던 게 바둑이지만 대부분 가난

1958년 여름 대구 동성로 경북기원. 원장은 엄보익(1903~74ㆍ변호사) 국수(國手ㆍ최고수). 많은 기객 중 경주에 사는 이석홍(1898~1975) 국수도 있었다. 섭씨 30도가 넘는 복날 대전에서 김태현(1910~2003) 국수가 왔다. 반가운 인사야 잠깐, 곧 골방으로 들어갔다. 일반 대국실로 쓰는 다다미 방 뒤에 작은 골방이 있었다. 들어서자마자 이 국수는 하얀 모시옷을 벗었고 김 국수도 양복을 벗었다. 파자마 바람이 되었다. 장기전 태세다. 대국을 시작했다. 밖에 얼씬도 않고 밥은 시켜먹었다. 국수와 비빔밥, 국밥 등이 메뉴였다. 사흘째 피곤이 절정이다. “아이구!” “에이, 숭축하다, 숭축해. ” 숭축은 흉칙의 사투리다. 옆으로 눕기 몇 번이다. 눈의 충혈은 예사고 지쳐서 눕기도 힘들다. 얼추 승패가 비슷했다. 그래, 경비는 각자가 물기로 하고 끝을 냈다. 89년 최갑영 영남일보 바둑해설위원이 들려준 풍경이다.

권력가가 즐겼던 조선시대 한반도에서 바둑은 일찍부터 퍼졌다. 백제도 신라도 바둑을 좋아하고 잘 둔다고『구당서(舊唐書)』등 중국의 사서에 기록이 있다. 고려시대에도 바둑은 널리 유행했다. 문인은 물론 무인도 즐겼다. 하지만 조선은 기예(技藝)를 하찮게 봤다. 문인은 물론 대궐에서도 궁녀들이 바둑을 두곤 했지만 『조선왕조실록』은 바둑의 폐해를 기록하는 데 급급했다. 하지만 워낙 재밌는 거라 국수들은 권력의 애호를 받았다. 국수를 사랑채에 두곤 했다. 조선시대 말 김만수는 바둑과 장기 모두 국수였는데 대원군(1820~98)의 총애를 받아 선달(先達) 벼슬까지 했다. 일화는 넘친다. 군왕을 기준으로 할 때 어느 시대나 적어도 국수 한둘의 이름은 남아 있다. 일종의 계보인데 예를 들어 현종(재위 1659~74) 때엔 종실 덕원군이 국수로 이름을 날렸고 그 뒤에 윤홍임이, 그리고 유찬홍이 있었다. 시와 문(文)이 뛰어나다, 풍진 세상과 거리를 두었다 했다. 국수는 한 시대에 기껏해야 2~3명이었다. 國手 많던 일제 강점기 한 시대에 국수가 많이 등장하기로는 일제 강점기만 한 때가 없었다. 이름만 대도 무릎을 칠 만한 국수로, 백남규·노사초·권재형·민중식·채극문·민영현·윤경문·손득주·유진하·권병욱·윤주병 등 수십 명에 이른다. 이유가 뭘까. 떠도는 이야기는 이렇다. 어릴 적부터 인물이 똑똑하고 부유했다. 하지만 시대를 잘못 만났다. 바둑을 배웠다. 반일(反日) 아니면 농사 외엔 할 게 없어 바둑만 두었다…. 맞는 얘긴 아닌 거 같다. 그런 사람도 없진 않지만 고매한 사람이 그리 많을 수는 없다. 유성룡(1542~1607)과 김옥균(1851~94)이 국수였다는 얘기와 같다. 난세에 유성룡 같은 정치인이 시간이 많다? 글쎄다. 바둑이 그리 쉬운 건가. 김옥균은 실력도 확인할 수 있다. 일본 망명 후 그리 많이 두었지만 겨우 1급이다. 요즘 프로에게 6점 수준. 당시 국수가 많이 나타난 이유로는 20세기 들어 철로·도로의 개통과 통신 발달을 들 수 있겠다. 교통과 통신이 발달하면 거리가 짧아진다. 쉽게 모일 수가 있다. 모이면 많이 둘 수 있다. 실력이 는다. 국수들의 놀이터는 사랑방이었다. 유명한 노사초(1875~1945)는 경남 함양 사람이지만 전주에 한 번 가면 몇 달씩 묵는 게 예사였다. 천석꾼 이종림의 사랑방에 자리 잡고는 내기 바둑을 두었다. 이런 경우엔 대국자가 제한되어 실력의 향상이 어렵다. 30년대 서울 안국동엔 조선기원이, 수송동엔 경성기원이 있었다. 조선기원은 이완용의 조카로 재력가인 한상룡(1880~1947)이 주도했다. 국수 대부분 조선기원에 속해 30원씩 월급을 받기도 했다. 조선·경성 양원을 합해 동호인은 줄잡아 100여 명. 기원도 사랑방에 지나지 않았다. 다만 큰 사랑방이었다. 양반 출신의 가난한 기사들 국수들은 가난했다. 함양의 명문 출신 노사초나 경상도 성주의 배상연(1889~1970)은 천석꾼 부자였지만 대개는 생계조차 어려웠다. 이유가 있었다. 바둑 잘 두면서 집안 살림까지 잘 거두기는 힘들다. 본래 바둑은 양반들이 두었다. 행세하던 집이어야 바둑판이 있었다. 서울 출입도 하고 군수도 찾아오며 논마지기나 짓는 그런 집이 아니고서는 바둑판도 없었다. 국수의 마지막 세대였던 한학자 신호열(1914~93)의 회고다. 국수의 반열에 들려면 어떠해야 했던가. 노사초처럼 며느리 산후조리 위해 보약 지으러 읍내 나왔다가 친구 만난 김에 손에 약 들고 한양으로 바로 떠날 여유는 있어야 했다. 10년, 20년 고향 떠나 떠돌아다녀야 했다. 5~6년 노력해서 될 세계가 아니었다. 이처럼 선비의 풍류 도락이었기에 남겨진 연구, 즉 책이 없었다. 책이 없기에 많은 시간이 필요했다. 젊은 날을 다 보내야 했다. 그러면 가난하다. 30~40년대에 변화가 왔다. 쉽게 모일 수 있었고 책도 있었다. 당시 활약한 국수들의 직업을 보면 변호사(엄보익), 교사(김태현), 국회의원(배상연), 한학자(신호열) 등 명망 높은 직업도 많았다. 한국 바둑 초창기의 은인 이학진(1911~2009ㆍ의친왕 사위)은 일본 유학 시절 제대로 배운 바둑이 국수급이었다.

내기 바둑과 사랑방

국수에 대한 사회적 대접은 상당했다. 사랑에 모시고는 며칠이고 극진히 대접했고 떠날 때는 노자를, 옷이 남루하면 갈아입을 의복을 드렸다. 내기는 성했다. 요즘과 달리 기전이 없던 시절이라 내기만이 돈이 되는 유일한 대국이었다. 『조선왕조실록』에 숱하게 등장하는 내기 바둑. 물론 ‘시회(詩會)와 바둑’ 같은 아취(雅趣) 어린 풍경도 많았다. 좁은 사랑방 공간에서는 국수들에게 적절한 대가를 지불할 메카니즘이 없었다. 시골 지주들이 추수 후 서울로 올라가 몽땅 털리고 내려가는 일이 다반사였다. 만석지기가 몰락했다는 이야기는 어디서나 들린다. 며칠 동안 골방에서 바둑을 두다가 지친 나머지 뒤로 넘어져 일어나지 못했다거나, 내기로 얼굴 붉혀 결별한 기적(棋賊)이라도 길에서 우연히 다시 만나면 흔연히 술 마시고 열흘을 함께 뒹군다거나 하는 일은 일화 축에도 끼지 못했다. 풍류야 있었다. 풍류 없는 인생이 서글픈 것은 예나 지금이나 다를 바 없다. 한때나마 자신의 몰락을 잊고 노는 게 풍류다. 풍류는 메마른 세파를 정화하는 보상체계로 기능한다. 바둑의 가치는 바둑 자체의 즐거움에 있지 않다.

일본에 한참 뒤졌던 실력

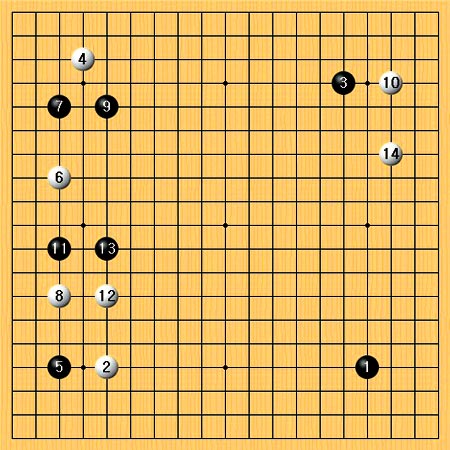

일본 바둑계는 일본 정치경제의 파급효과를 많이 누렸다. 경제성장이 이루어져 신문이 크게 일어났다. 신문에 바둑이 실렸고 바둑은 힘을 얻었다. 중국으로 발을 넓혔고 오가는 길에 조선에도 들렀다. 34년 여름 기타니 미노루(木谷實ㆍ1909~75) 5단이 우칭위안(吳淸源ㆍ1914~2014) 4단과 중국을 순회하고 돌아가는 길에 경성에 들렀다. 기타니와 노사초가 둘 때다. 노사초가 실수했다. 이미 나이 60. 착각하기 쉬운 나이다. 기타니가 말했다. “선생님, 이건 축입니다. ” 한 수 무르라는 이야기다. 하지만 노사초 왈, “아, 축이면 몰아 잡아가면 될 거 아닌가. ” 국수들이 두 점으로 연속 패하자 성주 출신 권병욱 국수가 분연히 나섰다. 주변은 석 점으로 두라고 권했고 권 국수는 강권에 밀렸다. 노타임으로 두었고 기타니는 숙고했다. 또 졌다. 몇 달 후 지병으로 권 국수가 작고했을 때 세간엔 “화병으로 죽었다”는 소문이 떠돌았다. 국수들은 사랑방에서 서서히 세상으로 나왔다. 기보는 37년 7월 경성에서 국수선정위기대회(國手選定圍棋大會)에서 노사초(흑)와 채극문(백)의 둔 바둑의 초반이다.

현대바둑 오며 국수 밀려나

국수의 시대는 밀려날 운명이었다. 45년 조남철(1923~2006)이 일본기원 초단으로 돌아오자 모든 게 변하기 시작했다. 조남철은 48년 여름 사동궁 조선기원에서 국수들을 모아 바둑대회를 개최했다. 하지만 대회 참가는 조직의 구성원이 되는 길이었고 그것은 곧 국수 문화에 종지부를 찍는 일이었다. 피할 수는 없었다. 50년 국수들은 프로 초단을 받았다. 56년 동아일보는 한국 프로기전의 효시인 국수전을 개최하면서 이름을 ‘국수1위전’이라고 했다. 이미 프로가 된 국수들이지만 체면은 다른 문제였다. 50년대엔 젊은 친구들이 바둑을 두기 시작했다. 그랬다. 국수 문화는, 서열이 아니라 실력이 비슷한 사람들이 전국적으로 노는 세계였다. 바둑의 형식이 오늘과 달랐다. 과도기는 시간이 아니라 구조의 차이에서 찾아진다. 국수들은 실력이 부족했기에 권위가 약했으며 근본적으로 사랑방 문화라 시장경제와 양립할 수 없었다. 제한된 공급과 제한된 수요가 만든 무대였다. 수요와 공급의 탄력성을 요구하는 시장에서는 사라져야만 했다.

내기도 있었고 가난도 있었지만 국수들에게 바둑은 목적 없는 그 무엇이기도 했다. 그것은, 세상을 멀리서 바라볼 수 있는 탈속(脫俗)과 가까웠다. 역사상 바둑이 가장 성했던 시기는 전한(前漢) 때였다. 도교 사상이 팽배해 자연 속에서 바둑 삼매에 빠질 수 있었다. 국수들의 문화는 그런 것에 가까웠다.

문용직 객원기자 moonro@joongang.co.kr

|