서울, 한양의 기억을 걷다/김용관/인물과사상사

서울의 조선시대 지명은 한양이었다. 서울이 한양으로 존재했다는 사실은 그 시공간에서 명멸했던 영웅과 필부, 그 인물들이 만들어낸 이야기와 시대정신을 이 도시가 기억하고 있다는 뜻이다.

서울은 근대화 산업화를 거치면서 제 몸에서 그런 역사의 흔적을 거의 완벽히 지워냈다. 복개된 청계천, 그 위에 콘크리트 고가도로가 있던 시절이 그렇다. 아낙이 빨래하는 개천의 존재와 그 주변에 모여 살았던 조선 후기 중인들의 희로애락을 누가 쉽사리 상상할 수 있었겠는가. 그래서 도시가 간직한 역사적 기억은 박물관 유물 속의 박제된 기억으로만 존재하기 십상이다.

그런데 서울의 뒷골목을 걷다가 우연히 마주친 역사 속 인물이 살았던 집터. 이를 알리는 표지석이 진열장 속 유물보다 더 강렬하게 역사의 기억을 불러낼 때도 있다. 때론 수백 년 전 과거 속으로 풍덩 빠지는 착각까지 불러일으킨다.

이 책은 한 부지런한 역사연구가가 도시 구석구석을 돌아다니며 찾아낸 서울 속 한양의 흔적이다. 책을 뒤져 이야기를 만들고 숨결을 불어넣었다. 600년이란 세월을 거슬러 산업화라는 미명 하에 묻히고 사라져간 서울의 이야기를 고전과 인물을 통해 복원하고자 하는 의지를 담은 책이다.

◇산, 성곽, 동네, 강을 따라 풀어놓는 한양 스토리텔링=한양 도성을 둘러싸고 있는 안산(무악산), 인왕산, 북악산, 낙산, 남산을 시작으로 성곽, 동네, 강으로 이어지는 한양의 역사를 탐색해간다. 1부에서 도성을 둘러싼 산을 다룬다. 무악산과 관련해선, 1624년(인조 2년) 관군과 이괄의 반란군이 전투를 벌인 ‘이괄의 난’에서부터 시작해 ‘하늘 사이에 걸린 고개’라 불릴 정도로 험준했던 무악재 등 산 주변의 다양한 역사 현장을 인물을 통해 복원한다.

2부에서는 도성의 성곽이 주제다. 성곽도시인 한양은 주위를 둘러싼 산들을 따라 성곽을 짓고 사대문과 사소문을 만들었다. 숭례문에서 시작해 광희문, 흥인지문(동대문), 숙정문(북대문)을 거쳐 돈의문(서대문), 소의문(서소문)에 이르기까지 성문에 얽힌 역사가 펼쳐진다.

3부에서는 경복궁 주변, 북촌, 종로통, 청계천, 명동, 충무로, 아현동 등 도성 안팎의 마을이 간직한 이야기를 탐험했다. 4부에서는 한강의 물길을 따라 동에서 서로 이동하면서 광나루 잠실나루 뚝섬나루 동작나루 마포나루 양화나루 등 각각의 나루터와 그 나루터에서 만나고 헤어진 사람들이 소개된다.

◇산·마을은 권력 갈등과 영욕의 역사=방대한 조선 역사에 걸맞게 조선의 왕과 명사들도 다양하게 실려 있다. 저자는 ‘조선왕조실록’뿐 아니라 등장인물들이 지은 문학작품과 야사를 함께 소개해 살아있는 역사 스토리텔링을 선보인다.

예컨대, 인왕산을 이야기하면서 광해군과 능양군의 권력 갈등, 형 수양에게 무참히 죽임을 당한 비운의 왕자 안평대군, 진경산수의 대가 겸재 정선, 양반처럼 시모임(한시를 향유하는 모임)을 가졌던 중인들의 위항문학을 이끈 천수경 등 여러 인물들의 이야기를 종횡무진 풀어낸다. 경복궁이 터를 잡은 북악산의 주인이 된 광해군은 인왕산의 왕기설(왕의 기운을 품고 있다는 설)을 누르기 위해 경희궁 자수궁 인경궁 등 여러 궁전을 건설했다. 그럼에도 끝내 능양군이 일으킨 인조반정(1623년)에 의해 폐위된 광해군의 운명은 무력감을 느끼게 한다.

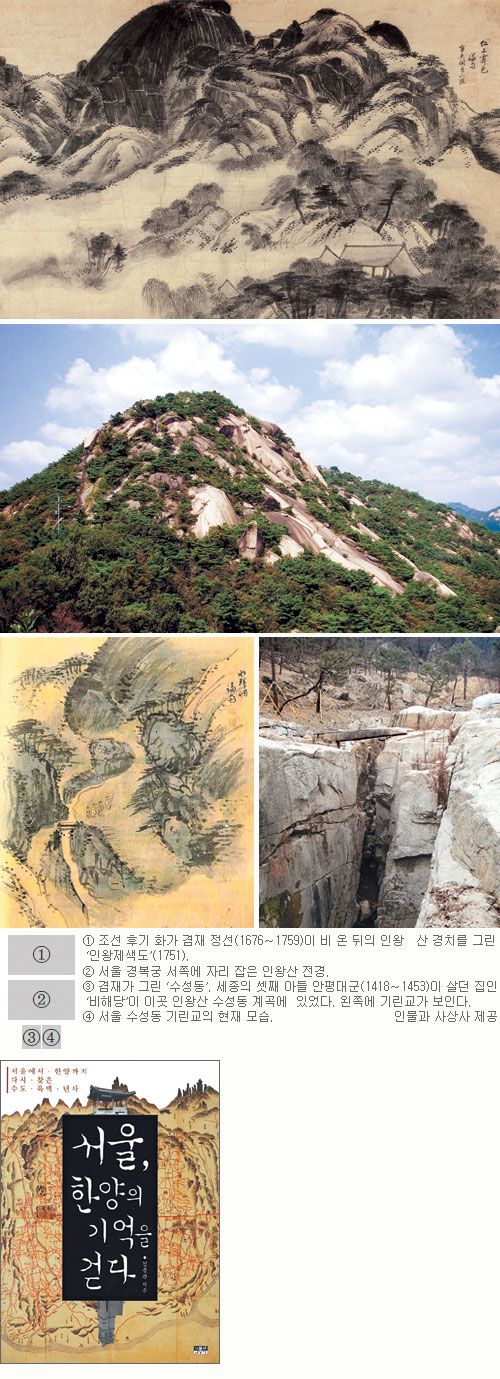

저자가 복원한 한양의 역사는 풍부한 시각자료로 인해 진수성찬이다. 그의 관심은 역사적 기록으로서의 가치를 지닌 회화에까지 확장한다. 18세기 진경산수화를 탄생시킨 화가 겸재는 자신이 살았던 장안 곳곳의 풍경을 남겼는데, 겸재 작품은 사료로서의 기능도 알차다. 저자는 겸재가 그린 ‘수성동’ 그림에서 안평대군이 살았던 집인 ‘비해당’의 흔적을 찾는다. 겸재가 그림으로 전하는 아름다운 한양의 풍치를 지금의 모습과 비교해 보는 것도 색다른 즐거움이다.

◇강은 풍류의 역사를 만들었지만=산과 마을이 주로 권력 갈등과 영욕의 역사를 목격했다면, 강은 풍류를 증언한다. 그 옛날 한강은 시인들의 천국이었다. 지금보다 훨씬 아름다웠던 한강변엔 봄가을이면 풍류객들이 모여 시와 노래로 지샜다. 중국의 사신들은 귀국하기 전 한강에서 즐긴 뱃놀이를 평생 잊지 못할 추억으로 여겼다.

신선들이 살 만큼 경치가 좋았다는 한강의 섬인 저자도(楮子島)는 그런 시대를 증언하는 장소 중 하나다. 16세기에는 조선의 시성 권필과 그의 친구 구용, 이안눌 등이 이곳에서 시사회를 즐겨 가졌다. 18세기에는 진경시의 창시자 삼연 김창흡이 촌부로 지내며 은거했던 곳이다. 영조 임금이 거듭 궁궐로 불렀지만 벼슬을 멀리했던 그는 1706년 죽은 아내를 생각해 사부곡(思婦曲)을 썼다.

“아, 나의 반생은 바람에 나부끼는 쑥대 같았으나, 한 곳에 머무르기만 하면 모두 산산조각이 났소. 금강산을 미친놈처럼 돌아다니다 내가 머리를 깎았다는 소식을 듣고도 당신은 차분히 나를 기다려주었지….”(361쪽)

◇개발에 지워진 역사… 복원 노력에 바치는 헌사=아름다운 시와 노래의 시대를 간직한 저자도는 사라졌다. 1970년대 영동지구 개발계획에 따라 압구정동을 비롯한 강남 일대에 대규모 토목사업이 일어났을 때, 토사를 저자도에서 채취해 쓰면서 섬은 흔적도 없이 사라진 것이다.

한양의 아름다운 섬을 잃는 대신, 서울은 드넓은 잠실 아파트 단지를 얻었다. 현재 아파트 단지가 있는 곳은 과거 한강이 유유히 흐르던 잠실나루와 삼전나루가 있던 자리다. “저자도가 사라진 것은 시인의 천국인 조선이 사라짐을 의미한다. 시를 읽지 않는 시대, 시를 원치 않는 시대는 시적 풍경도 버리고 메워버렸다.”(363쪽)

저자는 개발연대가 역사를 사라지게 했지만, 시와 인문학도 내몰았다고 개탄한다. 이런 상황은 최근 더 심해졌다. 1970년대 새마을운동이 마을길을 닦고 초가지붕을 개량하는 정도였다면 2000년대의 뉴타운은 과거 흔적을 송두리째 지우는 불도저식 개발정책이라는 것이다.

이런 개발지상주의적 가치관에 서서히 반성이 일고 있다. 환경의 중요성에 눈뜨고 지속가능한 성장이 중시되면서 청계천도 복원됐다. 유적들을 복원하려는 시도들이 곳곳에서 일어나고 있다. 이 책은 그런 아름다운 시도들에 바치는 헌사인 셈이다.

손영옥 선임기자 yosohn@kmib.co.kr