메뚜기는 스트레스를 받지 않는 상태에서는 질소 성분이 풍부한 풀을 먹는다. 그러나 거미 등 포식자가 나타나면 탄수화물 함량이 높은 식물을 선호하는 쪽으로 식성이 바뀐다. /채승우 기자 농사를 망치는 가해자가 되기도 하지만, 사실 메뚜기는 자연계 먹이사슬의 '을(乙) 중에서도 을(乙)'이다. 과학자들은 메뚜기 같은 생태계 약자들이 천적(天敵)에 대해 느끼는 공포, 즉 '포식자 스트레스'를 연구해왔다. 그 결과 스트레스가 동물들의 생체변화를 넘어 지구 생태계까지 변화시킨다는 사실이 하나 둘 드러나고 있다.

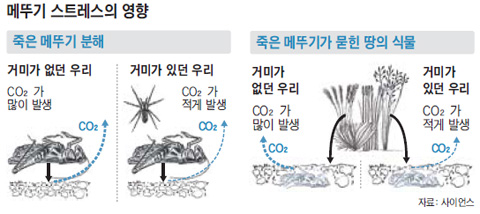

미국 예일대와 이스라엘 헤브루대 공동연구진은 거미에 대한 공포가 메뚜기의 식성을 바꾸고 결국엔 토양의 비옥함과 이산화탄소(CO₂) 발생량에도 영향을 미친다는 연구 결과를 지난 15일 과학저널 사이언스에 발표했다. 연구진은 풀밭에 두 개의 메뚜기 우리를 만들었다. 한 곳에는 메뚜기만 넣고 다른 우리엔 메뚜기의 천적 중 하나인 거미를 넣었다. 거미는 입을 봉한 상태여서 위협만 될 뿐 메뚜기를 잡아먹을 수는 없었다.

알을 밴 미국산 거미. /사이언스 제공

관찰 결과 거미가 등장한 이후 메뚜기들은 식성이 달라졌다. 평소엔 질소가 풍부한 풀을 탐식했지만 거미가 등장한 이후 탄수화물이 많은 풀을 먹기 시작한 것이다. 연구진은 포식자인 거미에 대한 스트레스 때문에 메뚜기가 에너지 밀도가 높은 먹이를 택한 것으로 풀이했다. 식성이 바뀌자 거미가 있는 곳에서 자란 메뚜기의 몸은 탄소성분이 많아지고 질소 성분은 적어졌다.

연구진은 이 변화가 생태계에 미치는 영향을 평가하기 위해 두 그룹의 메뚜기 사체를 흙속에 넣고 먹다 남긴 풀들을 그 위에 흩뿌렸다. 풀들은 메뚜기 몸을 거름 삼아 분해됐다. 두 그룹은 뚜렷한 차이를 보였다. 스트레스를 받은 메뚜기 사체는 분해속도가 60~200%나 더뎠다. 미생물들이 땅속 유기물질을 분해하는 데 필요한 질소가 적었던 탓이다. 이산화탄소 배출량도 적었다. 유기물질 분해가 잘 되지 않았다는 것은 그만큼 덜 비옥하다는 의미였다. 연구를 이끈 오스왈드 슈미츠 교수는 "지구상 메뚜기의 수를 생각하면 탄소 생태계에 대한 이 같은 영향은 결코 무시할 수 없는 것"이라고 말했다.

잠자리도 포식자 스트레스를 극단적으로 보여주는 사례다. 캐나다 토론토대 연구진은 잠자리 유충을 이용한 실험을 통해 포식자 스트레스만으로도 동물이 죽음에 이를 수 있다는 것을 보여줬다. 연구진은 연못에 잠자리 유충을 풀고 투명한 칸막이 너머에 천적 관계인 물고기와 벌레를 풀어놨다. 잠자리들은 포식자의 존재를 눈으로 확인하고 냄새를 맡을 수 있었다.

포식자가 자신들을 덮칠 수 없는데도 이곳에서 자란 잠자리 유충들은 포식자가 없는 곳에서 자란 유충에 비해 2.5~4.3배나 많이 죽었다. 좀 더 자라 허물을 벗는 과정까지 이른 경우에도 포식자와 함께 자란 쪽 유충들 가운데 11%가 죽어버렸다. 정상적인 환경에선 2%의 유충만이 죽었다. 포식자 공포는 가히 치명적이었던 것이다.

생태계를 보이지 않게 지배하는 스트레스의 힘은 물벼룩 세계에도 영향을 미친다. 미 일리노이대 연구진은 물벼룩들을 천적인 유리벌레(glassworm)가 분비하는 물질에 노출시켰다. 천적이 나타난 것으로 착각한 물벼룩들은 자신보다 몸집이 큰 유리벌레의 먹잇감이 되지 않으려고 자신의 몸집을 최대한 불렸다. 그러나 몸집을 비정상적으로 키운 나머지 기생충에는 취약한 구조가 돼버렸다. 포식자 스트레스에 대한 자기보호 기능이 또 다른 포식자에 자신을 노출시키는 결과를 가져온 것이다.