|

알룩조개에 입맞추며 자랐나 <1947년>

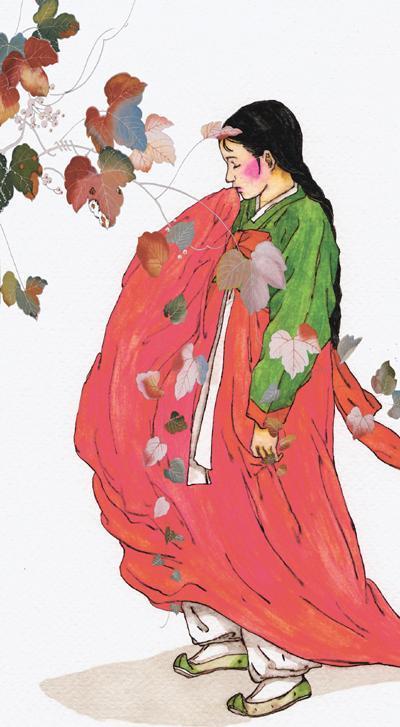

북간도 어느 술막에서 함경도 사내와 전라도 가시내가 만났다. 사내는 언 발로 눈보라를 뚫고 두만강을 건너왔으며 날이 밝으면 다시 흔적도 없이 떠나야 한다. 가시내는 석 달 전에 북으로 달리는 '불술기(기차)' 속에서 치마를 뒤집어쓴 채 이틀을 울며 두만강을 건너 이곳으로 팔려왔다. 그런 두 남녀가 국경 너머에서 만나 겨울밤 내 지나온 내력을 이야기하며 술잔을 주고받고 있다. 그 밤 내 사내가 '가시내야' '가시내야'라고 부를 때, 그것도 함경도 사내가 '전라도 가시내야'라고 부를 때, 그 전라도 가시내는 한없이 차고 한없이 차진 느낌이다. 고향을 떠나 두 낮 두 밤을 두루미처럼 울고 울었던 가시내, 지금은 남실남실 술을 치는 가시내. 때로 싸늘한 웃음을 보조개를 소리 없이 새기는 가시내, 까무스레한 얼굴에 눈이 바다처럼 푸른 가시내, 간간이 전라도 사투리가 섞이는 가시내…. 이 함경도 사내처럼 나는, 그 전라도 가시내를 만난 것만 같다. 전라도 개펄의 바지락 조개 같고 세발낙지 같고 때로 꿈꿈한 홍어 같기도 했으리라. 그 밤 내내 함경도 사내가 피워 올리는 북쪽 눈포래 냄새와, 전라도 가시내가 피워 올리는 남쪽 바다 냄새에 북간도 술막이 흥성했겠다. 그 술막의 술독 바닥났겠다. 눈에 선한, '흉참한' 시대를 살았던 그 전라도 가시내. "너의 노래가 어부의 자장가처럼 애조롭다/너는 어느 흉작촌(凶作村)이 보낸 어린 희생자냐"(제비 같은 소녀야-강 건너 주막에서)! 입력 : 2008.02.21 02:11 |